Un historiador y su pasión por los archivos

Un historiador y su pasión por los archivos

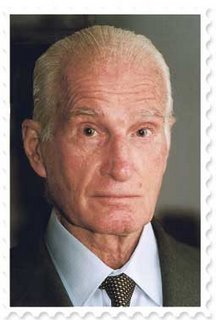

Lohmann: el gusto por la fuente

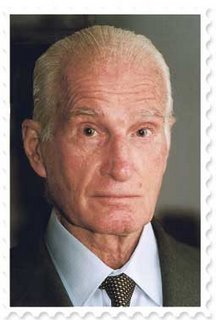

La desaparición de Guillermo Lohmann Villena es una significativa pérdida para el estudio de nuestro acervo documental. Asimismo, su relación con el Archivo General de la Nación data de años de visitas sin interrupción y de horas de profunda inmersión en nuestra historia colonial, dispersa en casi dos kilómetros de manuscritos.

Por: Daniel Contreras M.

La sala en el Palacio de Justicia, donde Guillermo Lohmann Villena pasaba horas revisando documentos virreinales, está siendo repintada y reorganizada. En el nuevo local del Correo Central de Lima –donde recientemente se ha trasladado parte del acervo histórico del Archivo General de la Nación (AGN)–, una de las principales áreas de investigación llevará su nombre en homenaje al visitante más asiduo y constante. Reconocido por el diario español ABC, en una extensa semblanza, como “una de las primeras figuras mundiales en la investigación de la América de los siglos XVI al XIX”; dos veces finalista del premio Príncipe de Asturias de Humanidades, sólo por destacar un fragmento de su extenso e impresionante currículo, Lohmann tuvo una relación muy estrecha con el AGN, depositario de los más importantes documentos de la historia peruana.

Para José Luis Abanto, encargado de la Dirección de Archivo Histórico, su partida nos priva de uno de los más serios historiógrafos peruanos. “Pablo Macera en uno de sus trabajos, al hablar de la historiografía, hace hincapié que en el Perú existía un grupo de investigadores seguidores de la línea erudita. Y Lohmann, iba en esa línea, junto a eminencias como Jorge Basadre o Raúl Porras Barrenechea, pues la precisión en la fuente caracterizaba cada uno de sus trabajos, junto a la notable y clara minuciosidad en toda cita bibliográfica y documental como fuente que refuerza las hipótesis de su producción”, sostiene, reiterando que Lohmann era de “los últimos que quedan”.

Un investigador que aprovecha el tiempo al máximo, ofrece entonces lo que toda producción que trabaja con el detalle de la historia debiera tener: meticulosidad, conciencia y constancia.

Lohmann y el AGNMeticulosidad, conciencia y constancia hay también en la vida de Lohmann Villena. Su presencia fue casi permanente en el AGN desde 1937, año en que inició sus primeras investigaciones entre los diversos fondos documentales que se conservan, especialmente los de la época colonial, su principal área de trabajo a la par del famoso Libro Becerro de los conquistadores.

“Ricas fuentes a las cuales Lohmann –conocedor de muchos archivos, ya sean privados, regionales o extranjeros– volvía una y otra vez para consultar desde otra visión, como hacen los verdaderos historiadores, con el fin de modificar algunos planteamientos”, puntualiza Abanto.

En 1985, le correspondió tomar las riendas de esta institución y, desde hace algunos años seguía participando en su vida institucional como integrante de la Comisión Técnica Nacional de Archivo, en representación de la Academia Nacional de la Historia, de la cual fue uno de sus más ilustres miembros desde 1955. Asimismo, desde 2002 fue designado miembro honorario de la corporación.

Iba a pie

“Incluso, venía a pie”, afirma César Durand, archivero del AGN y testigo de las visitas casi diarias del doctor Lohmann, quien dedicó el tiempo completo de su jubilación a seguir investigando. “Abrimos a las 8 de la mañana, pero el doctor llegaba a las 7.45. Otros trabajadores lo veían más temprano por la iglesia de las Nazarenas, que visitaba antes de acudir al Archivo”, agrega.

La última vez que asistió al AGN fue el 10 de mayo, Día del Archivero. Esa fecha hubo ceremonia y fue el día de cierre de la sala de estudios coloniales, que él más visitaba. Lohmann esperaba ver las nuevas áreas escogidas en el local del Correo, traslado ya realizado, que apoyó e incentivó. Unos lo recuerdan parco, serio; y otros, vital, alegre, siempre joven de espíritu, que es lo principal.

Un artículo inédito

Éste es un fragmento del último artículo entregado por Guillermo Lohmann a la Revista del Archivo General de la Nación, cuyo número 25 saldrá en setiembre. En “Un documento más sobre un libro limeño esquivo”, escribe acerca del Libro de la oración y meditación, de Fray Luis de Granada.

“Es sorprendente en verdad que un libro incluido en el Catálogo de libros prohibidos desde 1559 alcanzara tal boga y que se importara en el Perú tan alud de ejemplares del Libro de la oración... Por lo mismo llama la atención que en Lima el presbítero Manuel Correa se lanzara a encargar la impresión de 500 ejemplares, lo que a las claras indica que la avidez por adquirir esa obra de Fray Luis de Granada superaba la oferta libreril, o que los impresos que llegaban de España, muchos de los cuales vienen con la anotación “de los nuevos”, “dorados”, “llanos”, con manecillas o “de manos enlazadas” acaso llegaban dañados por la humedad y el trasiego por mar y por Tierra Firme, o el esmero en el arte de encuadernar en Lima alcanzaba una calidad superior. De todas formas, gracias al segundo contrato, escriturado en 1608, se viene a descubrir que Del Canto, trapalón como era ya inveterado en su comportamiento, no había cumplido con entregar para la Navidad de 1607 los ejemplares impresos por él y hubo que acudir a otro artesano, Cristóbal Bejarano, para remediar la extorsión causada a Correa.

No estará fuera de lugar poner en cuenta que para enfervorizar la espiritualidad de Santa Rosa de Lima, las lecturas de Fray Luis de Granada desquiciaron la mente de las supuestas ‘alumbradas’.”

(Identidades, Nº 90. Diario El Peruano, 8 de agosto de 2005)

No es en vano

No es en vano